(1) "Perubahan iklim dampaknya masih lama, lebih baik kita urus dulu isu yang lebih urgent dan ada 'di depan mata'..."

Faktanya: krisis iklim sudah di depan pintu:

- Frekuensi dan intensitas banjir tahunan meningkat (2017 & 2020)

- Musim kemarau panjang sudah menyebabkan puluhan ribu hektar gagal panen, sekaligus

- Kekeringan yang menyebabkan kebakaran lahan sulit dikontrol (2015 & 2019)

- Frekuensi dan intensitas banjir tahunan meningkat (2017 & 2020)

- Musim kemarau panjang sudah menyebabkan puluhan ribu hektar gagal panen, sekaligus

- Kekeringan yang menyebabkan kebakaran lahan sulit dikontrol (2015 & 2019)

(2) "Iklim memang selalu akan berubah, bukan salah manusia. Bencana alam hanya bisa ditanggulangi dengan berdoa dan berserah kepada YMK..."

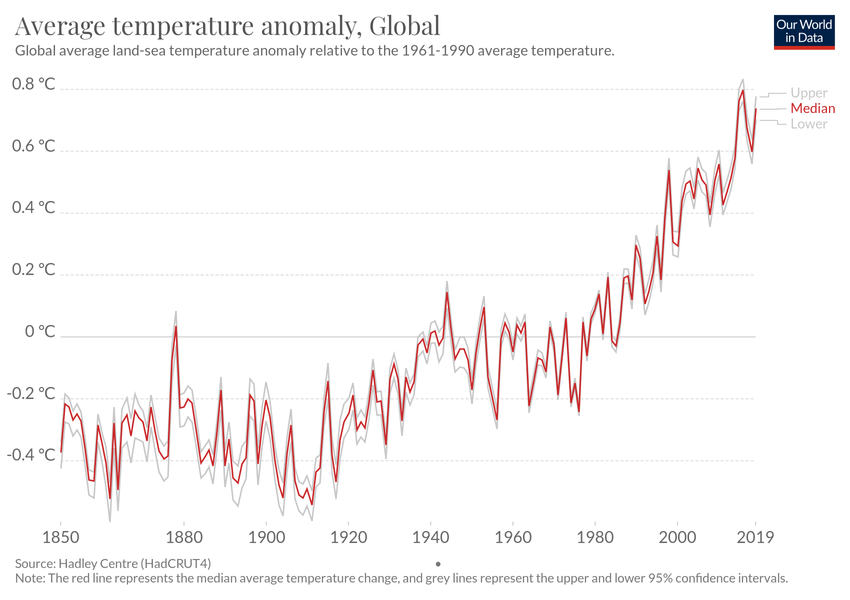

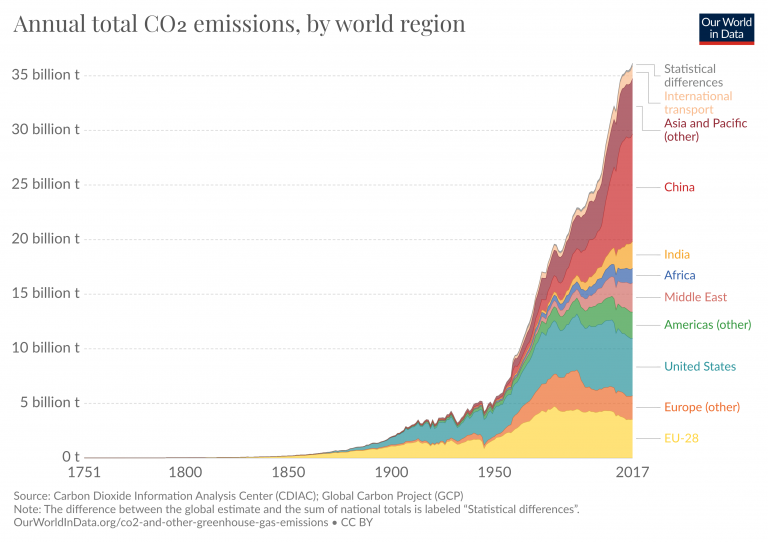

A tale of two graphs: kiri, anomali kenaikan suhu rata-rata global sejak awal mula revolusi industri vs. kanan, total emisi CO2 ke udara. Hmm kenapa pola keduanya mirip ya?

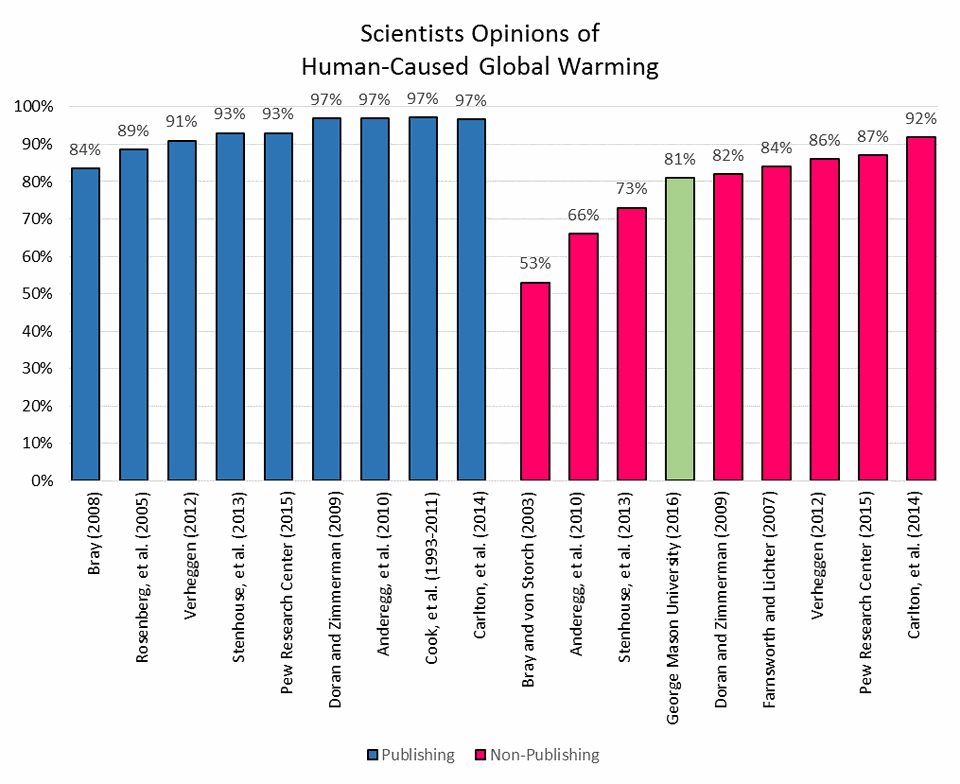

Mayoritas ilmuwan (utamanya yang tergabung dalam IPCC) sudah sepakat bahwa krisis iklim disebabkan oleh manusia. Angka yang sering disebutkan adalah 97%, tapi angkanya memang beragam tergantung cakupan 'ilmuwan' tersebut. https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2016/12/14/fact-checking-the-97-consensus-on-anthropogenic-climate-change/#2a30e2c21157

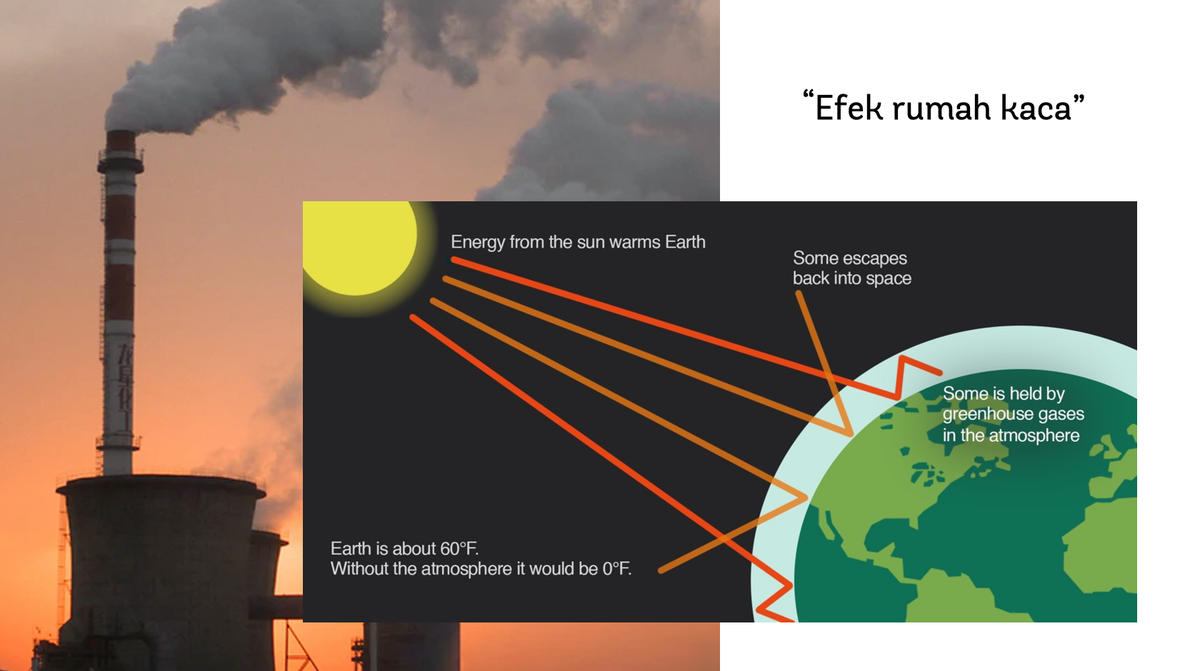

Apa yang sebenarnya terjadi? Mudahnya, panas dari matahari terperangkap di permukaan bumi oleh lapisan gas-gas polutan di atmosfer. Efeknya seperti 'rumah kaca', makanya sering disebut sebagai gas rumah kaca.

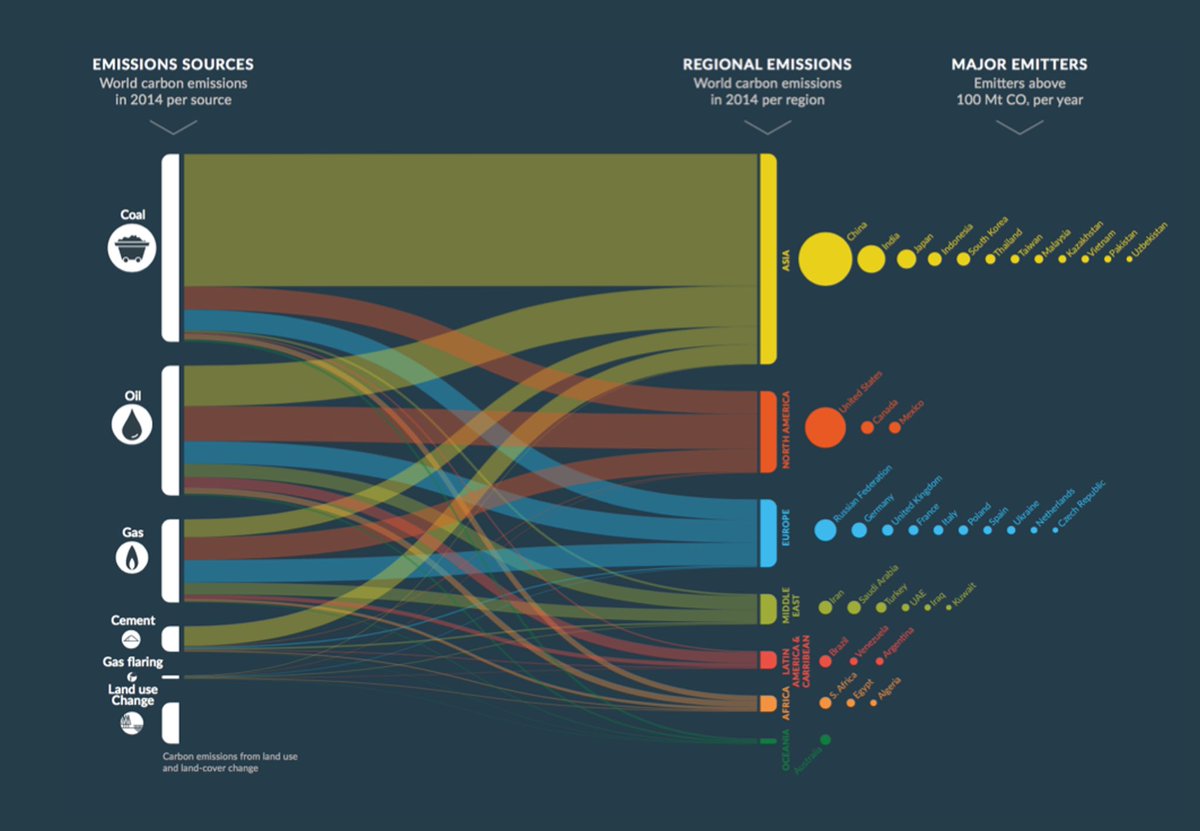

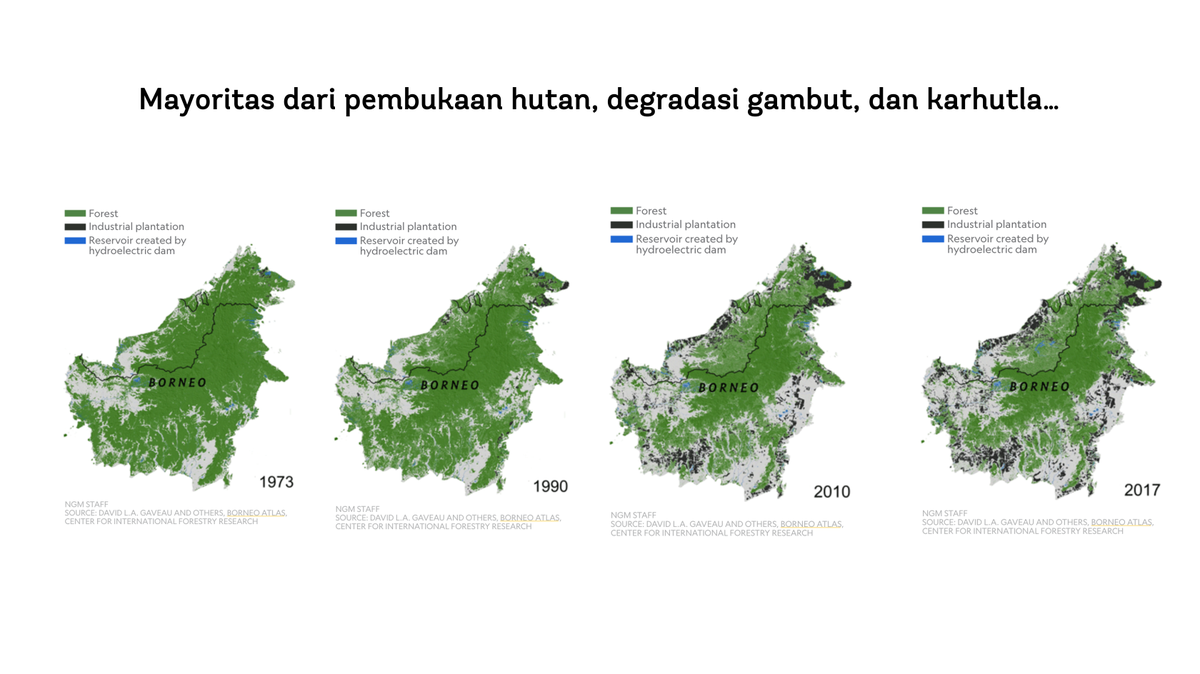

Gas-gas rumah kaca ini datangnya dari mana? Aktivitas ekonomi manusia yang membakar bahan bakar fosil (batu bara, minyak, gas), serta sektor lahan seperti deforestasi atau karhutla.

(Tadi ada call dulu, lanjut ya.)

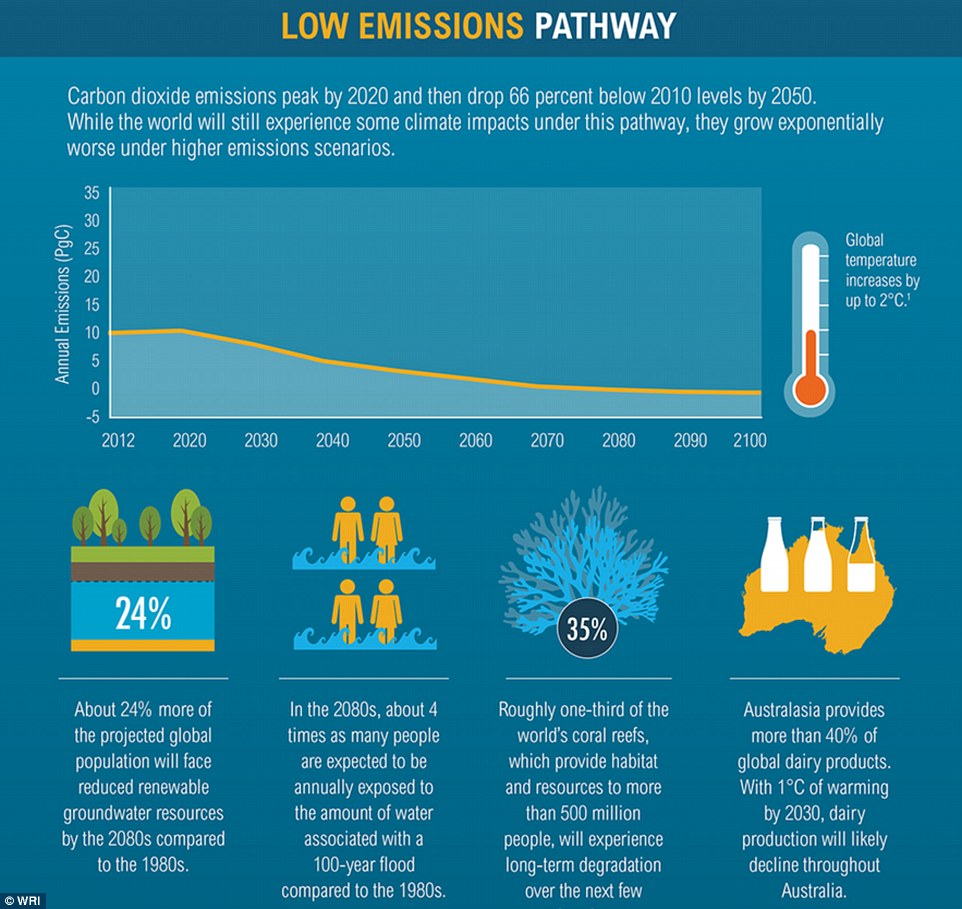

(3) "Naik cuma 1-2 Celsius bukannya nggak seberapa ya? Kenapa pada panik sih?" (Meme brilliantly made by @asumsico.)

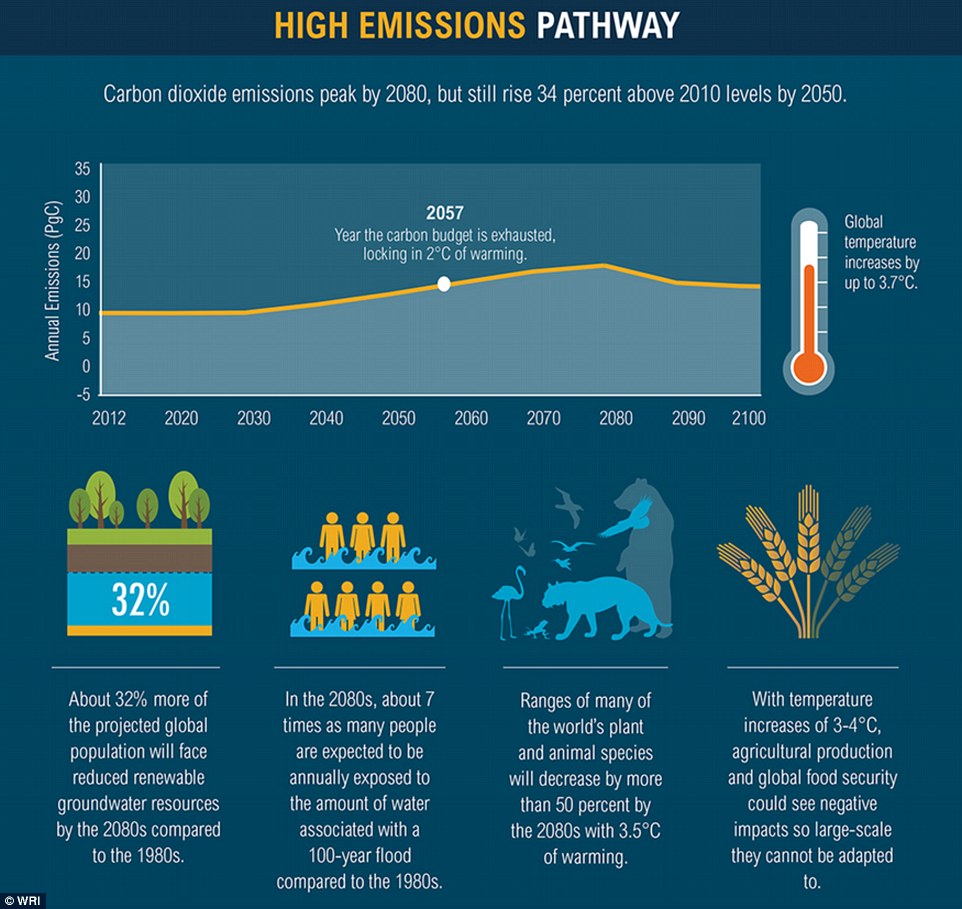

Jawaban: bayangin tubuh manusia naik dari 37 ke 38 derajat Celsius, naiknya 'cuma' 1 derajat, tapi itu batas ambang yang menentukan apakah fungsi ekosistem dan siklus musiman tetap berjalan. Ini empat skenario dari 2 sampai 4.8 derajat Celsius (kalau nggak ngapa-ngapain).

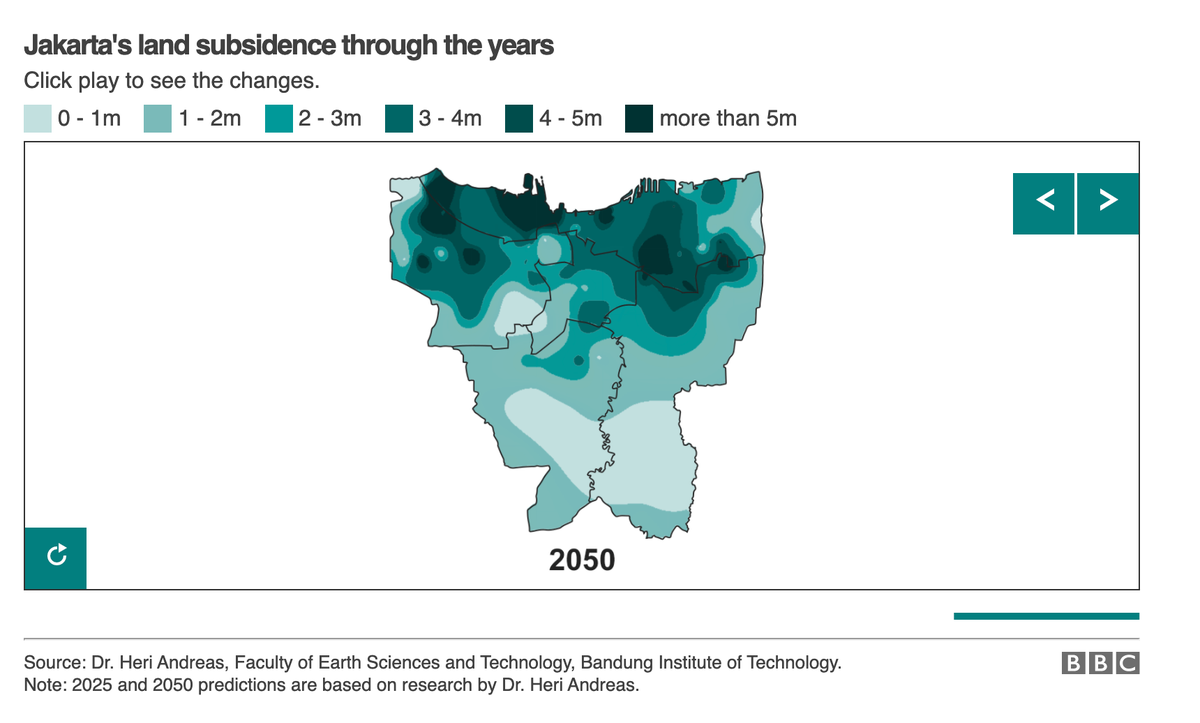

Ini kutipan lepas beberapa studi tentang potensi dampak pemanasan global >2 derajat Celsius bagi Indonesia. Di Jakarta, dampaknya diperparah dengan tanah yang turun terus, salah satunya sumur bor air tanah berlebihan. https://www.bbc.com/news/world-asia-44636934

(4) Salah satu yang paling trigering untuk saya: "Ngomongin krisis iklim itu elitis, masih banyak orang miskin yang harus dibantu dulu..."

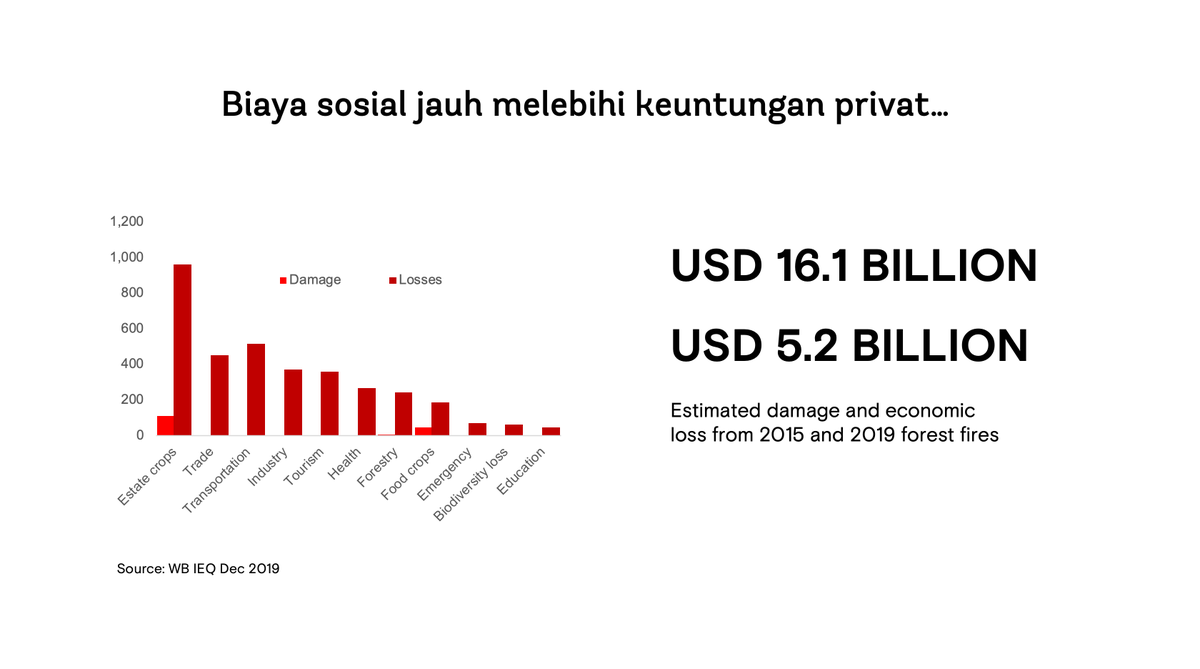

Patut dipertanyakan: siapa yang diuntungkan oleh degradasi lingkungan? Ketika pembakaran lahan terjadi, mayoritas keuntungan bersifat privat, sedangkan biaya sosial ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan (eksternalitas). Belum lagi kekayaan masih terkonsentrasi...

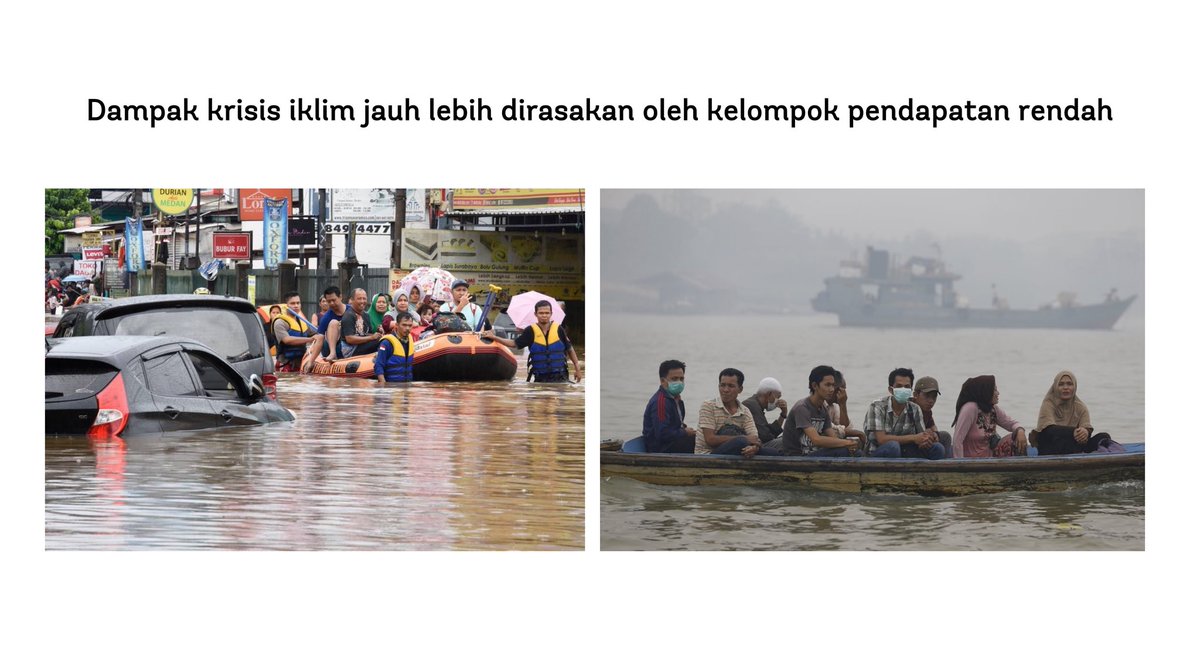

Krisis iklim justru adalah isu kelas. Pembiaran model ekonomi intensif karbon dan krisis iklim lebih berdampak pada kelompok ekonomi rentan. Ketika banjir kemarin, yang kaya bisa nginep sementara di hotel, beli furnitur baru. Dampaknya tidak proporsional.

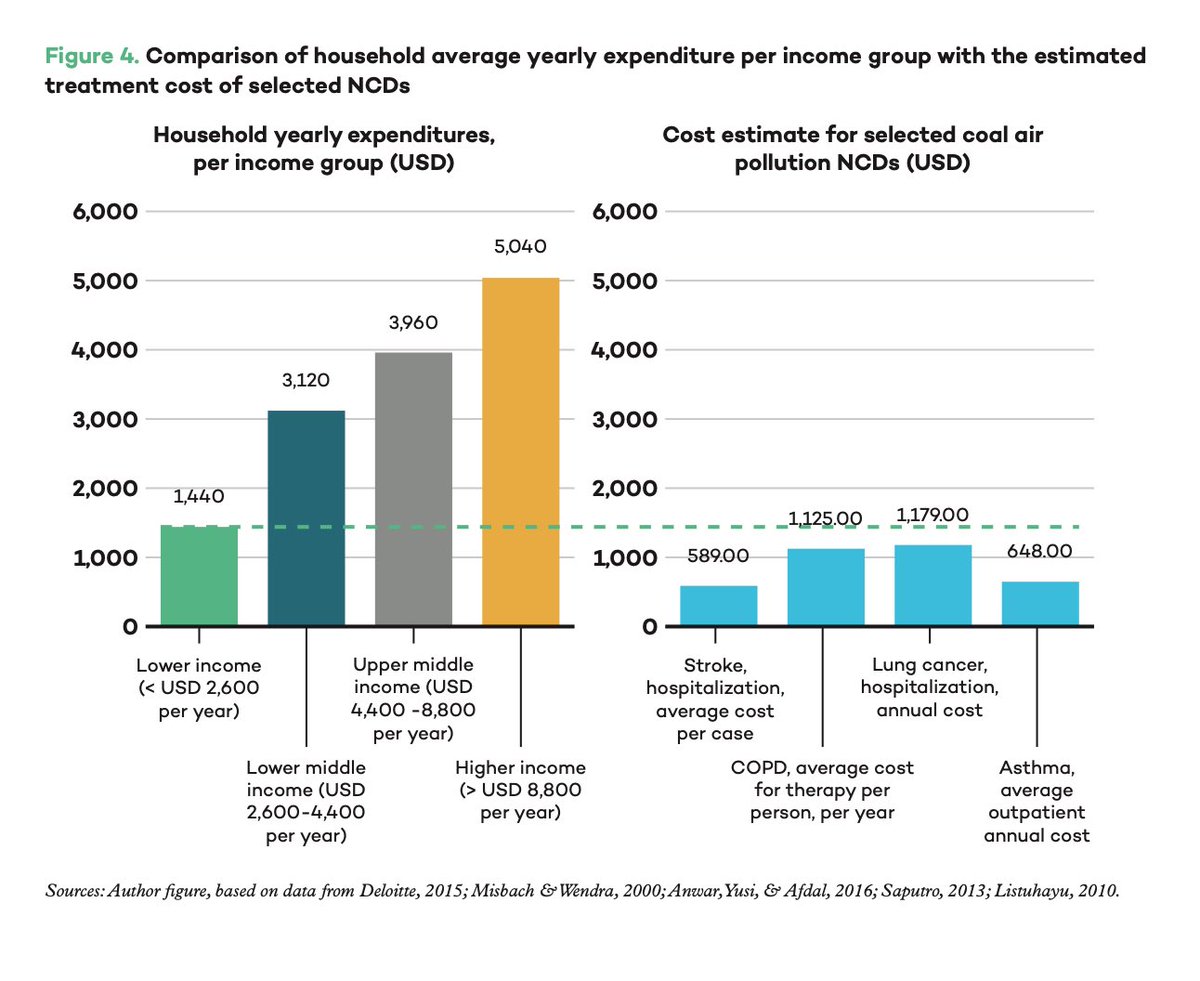

Contoh lain: ketika polusi PLT batu bara menyebabkan penyakit pernapasan/NDCs, biaya yang harus dikeluarkan sangat berat untuk kelompok pendapatan rendah, yang biasanya tidak memiliki pilihan tempat tinggal.

(5) "Ok ini isu penting, tapi Indonesia kan berhak memajukan ekonomi dulu sebagai negara berkembang. Toh ini salahnya negara-negara Barat sejak revolusi industri."

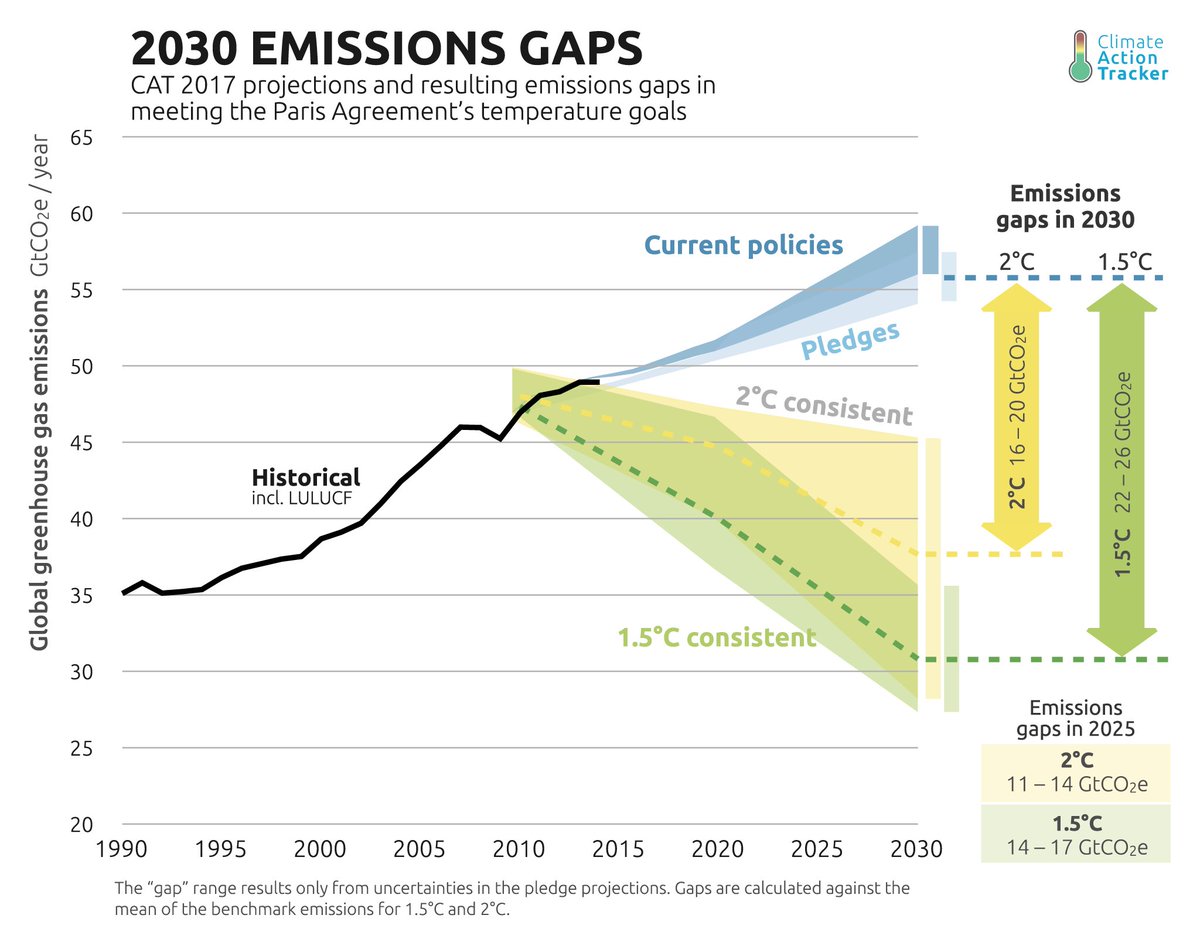

Faktanya: komitmen di bawah Paris Agreement saat ini MASIH JAUH untuk menahan laju pemanasan global di 2°C. Ambisi dan keseriusan harus terus didorong, baik untuk Indonesia *maupun* 9 negara dengan emisi terbesar lain yang btw menghasilkan 60-70% emisi global!

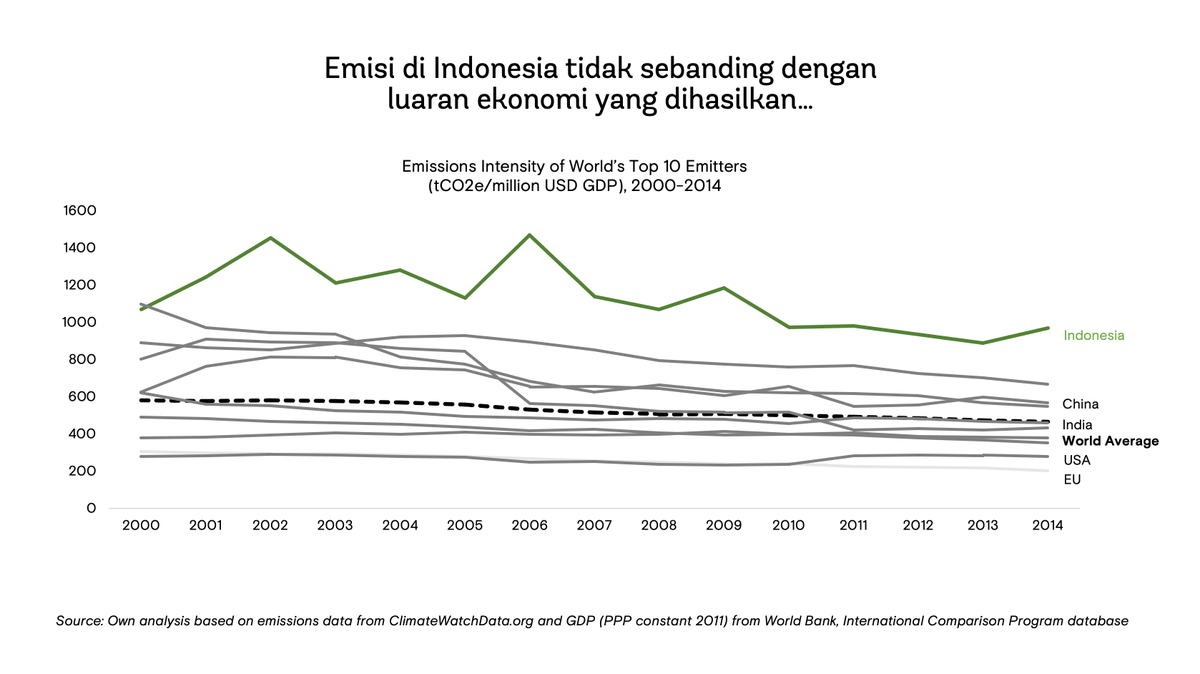

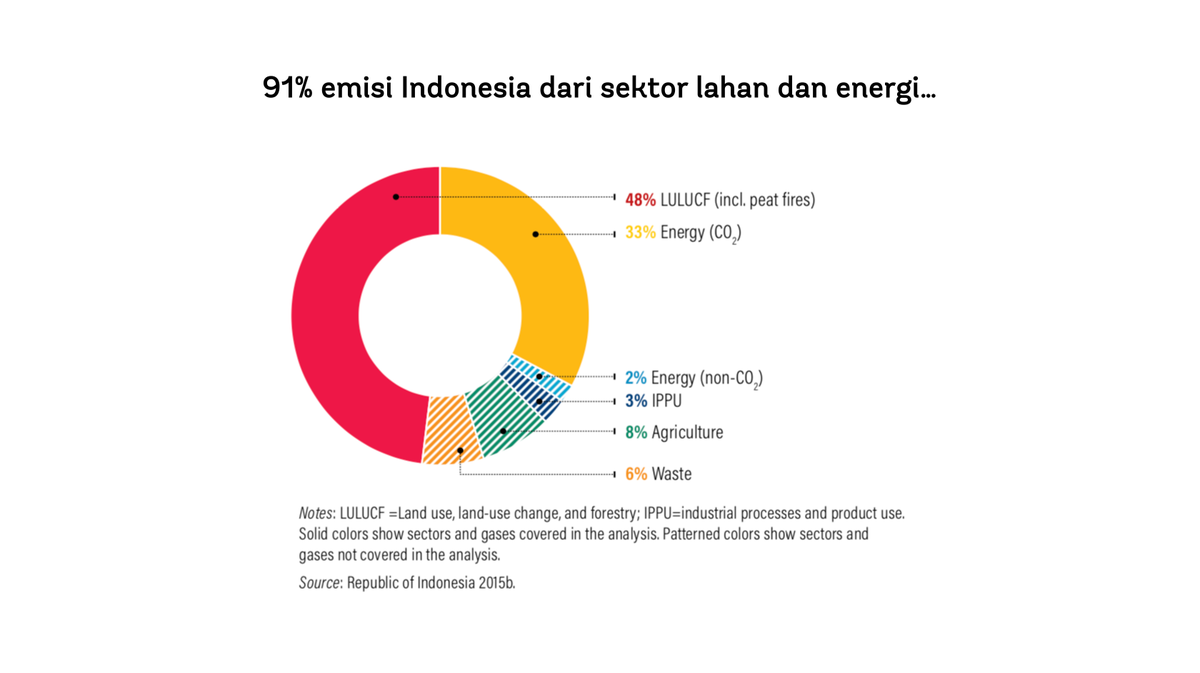

Menariknya, begitu emisi karbon dibandingkan dengan luaran ekonomi, terlihat inefisiensi ekonomi Indonesia (intensitas emisi tertinggi di dunia), kemungkinan karena kebanyakan emisi datang dari sektor hutan dan lahan yang nilai tambahnya cukup rendah.

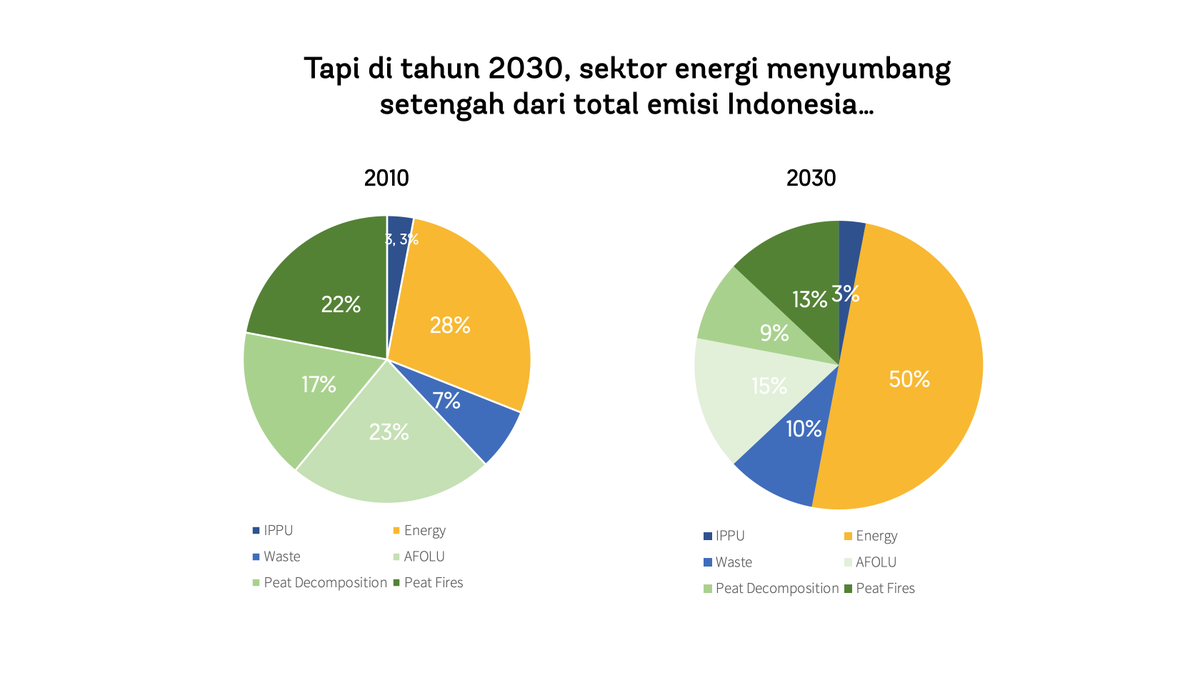

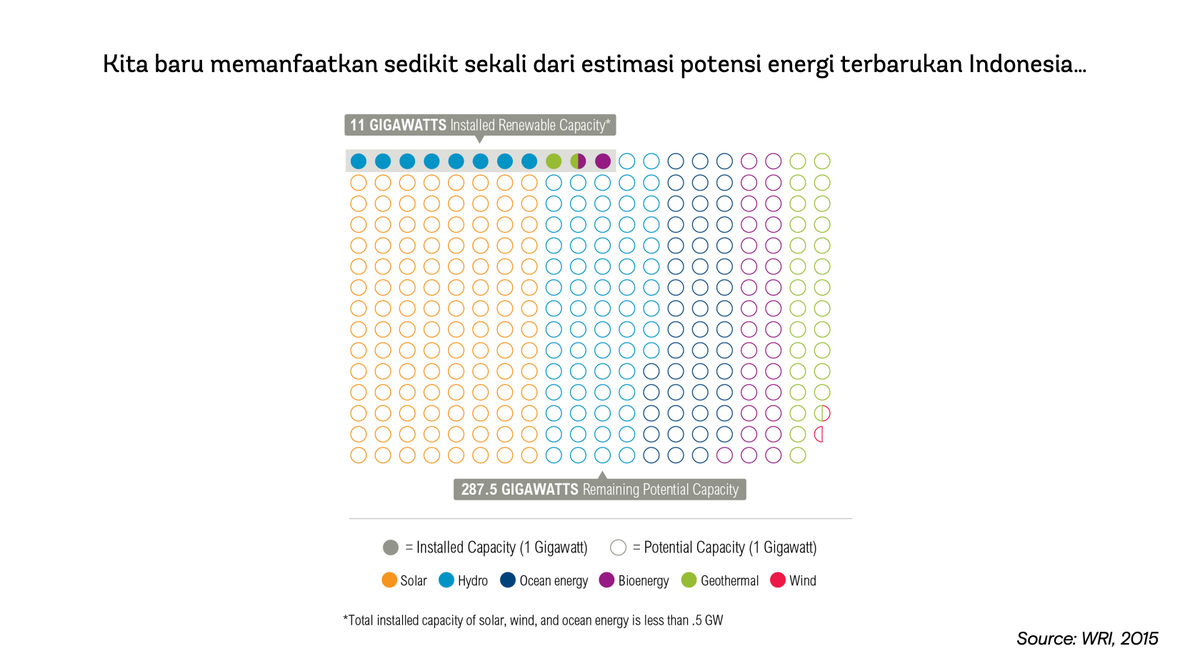

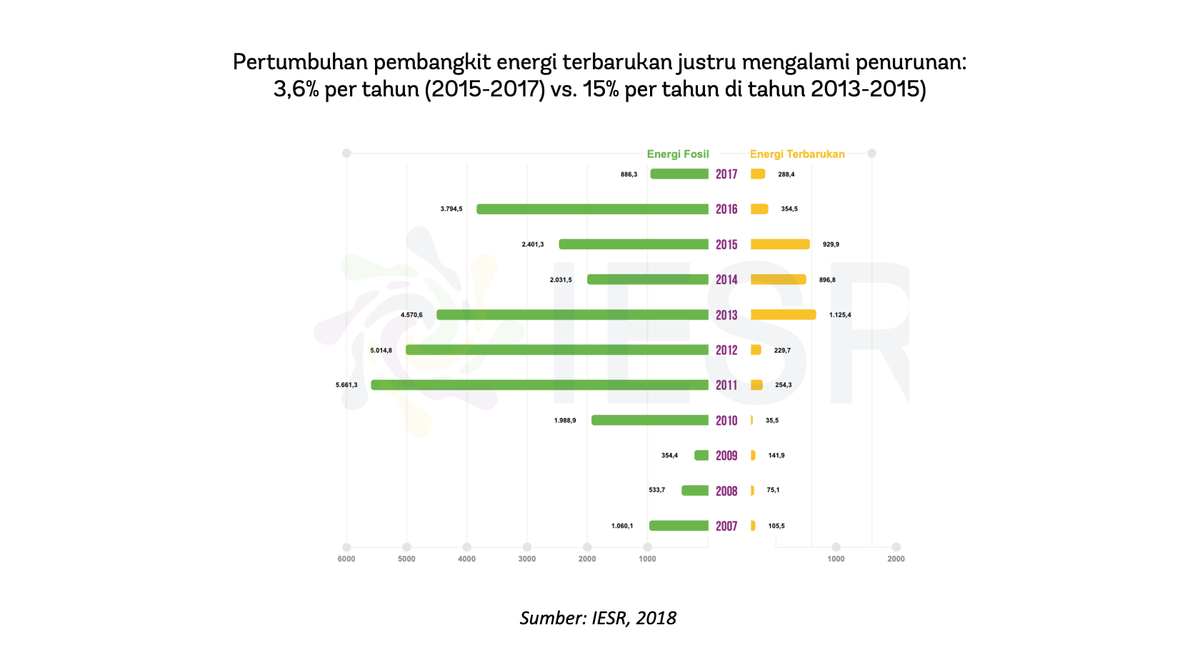

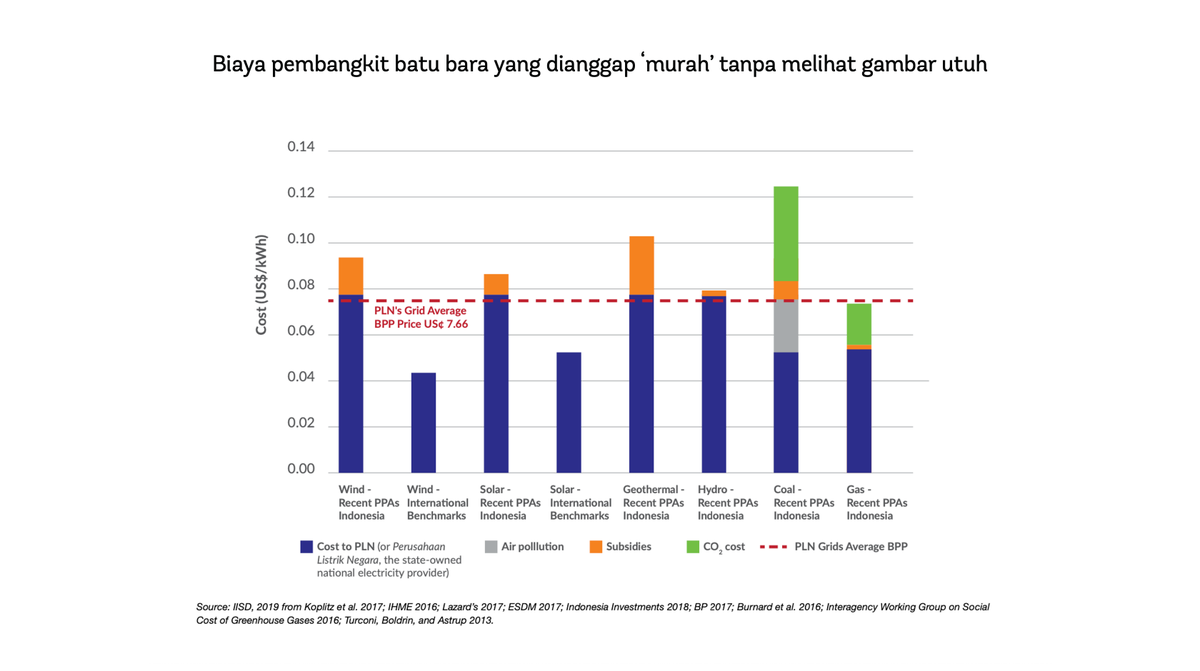

Seiring populasi meningkat, sektor energi diestimasi akan berkontribusi setengah total emisi 2030 (BAPPENAS, 2015). Potensi energi terbarukan kita besar, tapi pertumbuhan di era ini melambat, mungkin karena persepsi pembangkit batu bara yang 'murah' tanpa lihat biaya sosial.

Indonesia sudah berkomitmen reduksi emisi 29% per 2030 (41% dengan bantuan internasional) di bawah Paris Agreement, melalui kebijakan seperti proteksi hutan, meningkatkan bauran energi terbarukan, dan restorasi. Implementasinya gimana? (Jawabannya “It’s complicated,” hehe.)

Di awal saya bilang lima, tapi ada satu kalimat yang bukan kesalahpahaman dan memang perlu dipikirin bersama-sama: "Solusinya apa?"

(Lanjut nggak nih guys?)

[#1] Carbon pricing" yang menginternalisasi biaya sosial emisi karbon yang tadinya ditanggung publik ke pasar, sehingga menjadi insentif untuk adopsi teknologi rendah karbon. Secara global, 61 inisiatif sudah diluncurkan, baik dengan pajak maupun ‘sistem dagang emisi’.

Saat ini Indonesia sedang membuat R-PERPRES-nya disebut sebagai NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Apa bedanya instrumen pajak atau ETS? Baca: https://www.wri.org/blog/2016/03/carbon-tax-vs-cap-and-trade-what-s-better-policy-cut-emissions

Canggihnya, pendapatan negara yang dikumpulkan melalui skema pajak karbon bisa didistribusikan ulang untuk membantu proses transisi atau stimulus ekonomi lain (tax cuts, cash transfer) sehingga secara keseluruhan dampak terhadap ekonomi dapat diminimalisir dan tetap efisien.

[#2] Skema insentif lain yang menghasilkan nilai tambah ekonomi dari kegiatan konservasi, restorasi, maupun komoditas berkelanjutan. Misal: payment for ecosystem services, ecological fiscal transfer, sertifikasi, result-based payments, atau (un)conditional cash transfer.

Yang terakhir pakai tanda kurung karena ternyata unconditional cash transfer juga berpotensi menghasilkan spillover turunnya deforestasi, setidaknya berdasarkan riset ini. Diskusi lebih lanjut tentang universal basic income dan hutan, langsung follow ahlinya i.e. @Sonnymumbunan. https://twitter.com/afutami/status/1281440358648344576

[#3] Sambil tetap mendorong model ekonomi lestari yang menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, implementasikan penghentian izin baru di hutan primer dan gambut, izin sawit, identifikasi bank lahan dengan nilai konservasi tinggi, dan perbaiki tata kelola gambut.

[#4] Dorong policy reforms yang mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Cabut subsidi energi berbasis fosil (termasuk DMO batu bara). Revisi aturan yang membuat energi surya tidak kompetitif, termasuk local content requirement. Distribusi risiko eksplorasi geothermal dsb.

[#5] Kembangkan industri hijau di Indonesia, manfaatkan potensi semaksimal mungkin. Estimasi kasar: sektor surya bisa mendatangkan 325,000-515,000 pekerjaan, dan ratusan ribu lain dari green buildings.

[#6] Sustainable financing juga perlu didorong, arahkan investasi ke proyek-proyek ‘hijau’. Indonesia sudah menerbitkan ‘green bonds’ yang dikelola PT SMI untuk infrastruktur hijau. Skema innovative financing lain juga dapat di-explore. Follow @didihardiana @tiarazarine for more!

In conclusion: [END] https://twitter.com/afutami/status/1288809980443811840

Read on Twitter

Read on Twitter![5 Kesalahpahaman yang Paling Sering Kita Dengar tentang Krisis Iklim [A THREAD]: 5 Kesalahpahaman yang Paling Sering Kita Dengar tentang Krisis Iklim [A THREAD]:](https://pbs.twimg.com/media/EeKRET7U8AENF3Z.png)

![[#1] Carbon pricing" yang menginternalisasi biaya sosial emisi karbon yang tadinya ditanggung publik ke pasar, sehingga menjadi insentif untuk adopsi teknologi rendah karbon. Secara global, 61 inisiatif sudah diluncurkan, baik dengan pajak maupun ‘sistem dagang emisi’. [#1] Carbon pricing" yang menginternalisasi biaya sosial emisi karbon yang tadinya ditanggung publik ke pasar, sehingga menjadi insentif untuk adopsi teknologi rendah karbon. Secara global, 61 inisiatif sudah diluncurkan, baik dengan pajak maupun ‘sistem dagang emisi’.](https://pbs.twimg.com/media/EeLKt2uU4AAtPr3.jpg)

![[#1] Carbon pricing" yang menginternalisasi biaya sosial emisi karbon yang tadinya ditanggung publik ke pasar, sehingga menjadi insentif untuk adopsi teknologi rendah karbon. Secara global, 61 inisiatif sudah diluncurkan, baik dengan pajak maupun ‘sistem dagang emisi’. [#1] Carbon pricing" yang menginternalisasi biaya sosial emisi karbon yang tadinya ditanggung publik ke pasar, sehingga menjadi insentif untuk adopsi teknologi rendah karbon. Secara global, 61 inisiatif sudah diluncurkan, baik dengan pajak maupun ‘sistem dagang emisi’.](https://pbs.twimg.com/media/EeLKt3YUEAk96_7.jpg)

![[#1] Carbon pricing" yang menginternalisasi biaya sosial emisi karbon yang tadinya ditanggung publik ke pasar, sehingga menjadi insentif untuk adopsi teknologi rendah karbon. Secara global, 61 inisiatif sudah diluncurkan, baik dengan pajak maupun ‘sistem dagang emisi’. [#1] Carbon pricing" yang menginternalisasi biaya sosial emisi karbon yang tadinya ditanggung publik ke pasar, sehingga menjadi insentif untuk adopsi teknologi rendah karbon. Secara global, 61 inisiatif sudah diluncurkan, baik dengan pajak maupun ‘sistem dagang emisi’.](https://pbs.twimg.com/media/EeLKt4aUwAEh5Oi.jpg)

![[#3] Sambil tetap mendorong model ekonomi lestari yang menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, implementasikan penghentian izin baru di hutan primer dan gambut, izin sawit, identifikasi bank lahan dengan nilai konservasi tinggi, dan perbaiki tata kelola gambut. [#3] Sambil tetap mendorong model ekonomi lestari yang menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, implementasikan penghentian izin baru di hutan primer dan gambut, izin sawit, identifikasi bank lahan dengan nilai konservasi tinggi, dan perbaiki tata kelola gambut.](https://pbs.twimg.com/media/EeLPK6CVAAIui4l.png)

![[#3] Sambil tetap mendorong model ekonomi lestari yang menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, implementasikan penghentian izin baru di hutan primer dan gambut, izin sawit, identifikasi bank lahan dengan nilai konservasi tinggi, dan perbaiki tata kelola gambut. [#3] Sambil tetap mendorong model ekonomi lestari yang menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, implementasikan penghentian izin baru di hutan primer dan gambut, izin sawit, identifikasi bank lahan dengan nilai konservasi tinggi, dan perbaiki tata kelola gambut.](https://pbs.twimg.com/media/EeLPK6WVoAI3cp9.png)

![[#3] Sambil tetap mendorong model ekonomi lestari yang menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, implementasikan penghentian izin baru di hutan primer dan gambut, izin sawit, identifikasi bank lahan dengan nilai konservasi tinggi, dan perbaiki tata kelola gambut. [#3] Sambil tetap mendorong model ekonomi lestari yang menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, implementasikan penghentian izin baru di hutan primer dan gambut, izin sawit, identifikasi bank lahan dengan nilai konservasi tinggi, dan perbaiki tata kelola gambut.](https://pbs.twimg.com/media/EeLPK6qUEAAjZ-h.png)

![[#4] Dorong policy reforms yang mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Cabut subsidi energi berbasis fosil (termasuk DMO batu bara). Revisi aturan yang membuat energi surya tidak kompetitif, termasuk local content requirement. Distribusi risiko eksplorasi geothermal dsb. [#4] Dorong policy reforms yang mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Cabut subsidi energi berbasis fosil (termasuk DMO batu bara). Revisi aturan yang membuat energi surya tidak kompetitif, termasuk local content requirement. Distribusi risiko eksplorasi geothermal dsb.](https://pbs.twimg.com/media/EeLQX0MU8AEJ_ND.png)

![[#5] Kembangkan industri hijau di Indonesia, manfaatkan potensi semaksimal mungkin. Estimasi kasar: sektor surya bisa mendatangkan 325,000-515,000 pekerjaan, dan ratusan ribu lain dari green buildings. [#5] Kembangkan industri hijau di Indonesia, manfaatkan potensi semaksimal mungkin. Estimasi kasar: sektor surya bisa mendatangkan 325,000-515,000 pekerjaan, dan ratusan ribu lain dari green buildings.](https://pbs.twimg.com/media/EeLRdmMVoAA7CuR.png)

![[#5] Kembangkan industri hijau di Indonesia, manfaatkan potensi semaksimal mungkin. Estimasi kasar: sektor surya bisa mendatangkan 325,000-515,000 pekerjaan, dan ratusan ribu lain dari green buildings. [#5] Kembangkan industri hijau di Indonesia, manfaatkan potensi semaksimal mungkin. Estimasi kasar: sektor surya bisa mendatangkan 325,000-515,000 pekerjaan, dan ratusan ribu lain dari green buildings.](https://pbs.twimg.com/media/EeLR5BGUcAIMV3U.png)

![[#5] Kembangkan industri hijau di Indonesia, manfaatkan potensi semaksimal mungkin. Estimasi kasar: sektor surya bisa mendatangkan 325,000-515,000 pekerjaan, dan ratusan ribu lain dari green buildings. [#5] Kembangkan industri hijau di Indonesia, manfaatkan potensi semaksimal mungkin. Estimasi kasar: sektor surya bisa mendatangkan 325,000-515,000 pekerjaan, dan ratusan ribu lain dari green buildings.](https://pbs.twimg.com/media/EeLSSsnU0AM5t8d.png)